Les lois qui pourraient changer structurellement notre société sont souvent vidées de leur contenu. En 2001, une loi sur l’eau avait eu dix-sept versions à tel point que Dominique Voynet, ministre de l’Environnement à l’époque, avait refusé de la présenter à l’Assemblée nationale ! En 2O13, la loi sur la séparation bancaire, qui aurait vraiment pu réduire les conséquences des excès de la finance sur l’économie réelle, subissait le même sort. Des cas répétés à l’envi depuis des dizaines d’années.

Des lois vidées de leur contenu

La loi Duplomb va encore plus loin. Elle ne prétend même pas essayer de diminuer les polluants. Elle réintroduit un insecticide ! Et pourtant, en Europe, à cause de l’agriculture industrielle, les oiseaux des champs ont vu leur population réduite de 60 % depuis 1980, les insectes volants de 70 % en 20 ans. La grande majorité des cours d’eau et des nappes phréatiques sont pollués par les pesticides. Les études scientifiques prouvant les conséquences néfastes de ces polluants sont légion.

La loi Duplomb va encore plus loin. Elle ne prétend même pas essayer de diminuer les polluants. Elle réintroduit un insecticide ! Et pourtant, en Europe, à cause de l’agriculture industrielle, les oiseaux des champs ont vu leur population réduite de 60 % depuis 1980, les insectes volants de 70 % en 20 ans. La grande majorité des cours d’eau et des nappes phréatiques sont pollués par les pesticides. Les études scientifiques prouvant les conséquences néfastes de ces polluants sont légion.

Parmi les raisons du vote de ces lois qui n’œuvrent pas en faveur de l’intérêt général, le lobbying est souvent évoqué. À raison. Mais, parmi ceux qui ont compris que notre système capitaliste basé sur la surconsommation ne peut plus perdurer si on souhaite enfin protéger le vivant, peu de personnes remettent en cause l’État, particulièrement en France. Au sein d’une gauche qui peine parfois à se renouveler, l’État est davantage perçu comme une solution afin de contrer le capitalisme et ses méfaits, notamment sur le vivant, plutôt que comme une des causes du problème.

« Au sein d’une gauche qui peine parfois à se renouveler, l’État est davantage perçu comme une solution »

Il faudrait davantage d’État pour réguler les marchés, alors que c’est ce dernier qui les a façonnés via des lois ou des traités internationaux. Même une période plus faste pour les citoyens occidentaux comme celle des Trente Glorieuses, avec un État-providence que certains voudraient retrouver, est celle de la croissance du PIB, celle qui a planifié la destruction massive du vivant en mettant des pesticides jusque dans la graisse des baleines ou du plastique dans les profondeurs de l’océan.

Lorsque l’histoire est examinée lucidement, on constate que l’État et le capitalisme se sont toujours nourris l’un l’autre. Le capitalisme industriel s’est construit avec les États-nations.

« L’État et le capitalisme se sont toujours nourris l’un l’autre. »

L’anarchisme : des pistes éclairantes pour l’avenir

Dès la fin du XIXème siècle, les anarchistes anticipent les dérives des dictatures communistes du XXème siècle. Ils ont conscience de la nécessité de réaliser des changements, sans passer par la conquête de l’État, afin que les mêmes mécanismes de domination ne puissent pas se perpétuer.

Grand perdant du capitalisme et du communisme, l’anarchisme souffre de nombreuses idées reçues : violence, terrorisme… Et pourtant, les écrits de multiples auteurs comme Elisée Reclus, Pierre Kropotkine ou Gustav Landauer sont très actuels et peuvent apporter des réponses concrètes, notamment face aux problématiques liées à l’écologie.

Aujourd’hui, lorsqu’on entend parler d’anarchisme, c’est souvent afin d’évoquer des libertariens comme Donald Trump, Elon Musk ou Javier Milei qui ne peuvent en aucun cas être classés au sein de ce mouvement, car l’anarchisme lutte contre toutes les formes de domination, et en premier lieu, le capitalisme !

Des modes de vie autonomes et solidaires

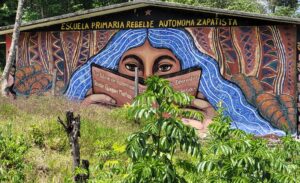

La forme étatique actuelle, l’État-nation, a été mise en place dans une grande partie du monde via la colonisation.  Au Mexique, au Chiapas, le zapatisme, mouvement né du soulèvement de 1994, prône l’autonomie et la dignité des peuples indigènes. Il s’est construit en dehors de l’État mexicain. Les zapatistes ont récupéré des terres et les cultivent autrement. Ils n’acceptent aucune aide d’un gouvernement, qu’il soit de droite ou de gauche. Malgré de multiples difficultés, ils réussissent à vivre en harmonie avec le vivant, avec leurs propres structures. De la justice à l’éducation.

Au Mexique, au Chiapas, le zapatisme, mouvement né du soulèvement de 1994, prône l’autonomie et la dignité des peuples indigènes. Il s’est construit en dehors de l’État mexicain. Les zapatistes ont récupéré des terres et les cultivent autrement. Ils n’acceptent aucune aide d’un gouvernement, qu’il soit de droite ou de gauche. Malgré de multiples difficultés, ils réussissent à vivre en harmonie avec le vivant, avec leurs propres structures. De la justice à l’éducation.

En France, de nombreuses luttes locales, des associations, des coopératives ou des lieux de vie (habitats partagés, écolieux, ZAD…) œuvrent tous les jours afin de vivre en respectant le vivant, sans l’autorité de l’État, sans son impulsion. Ces innovations sociales peuvent bénéficier de subventions, mais elles ont dû se battre et contourner les règles pour exister.

La chambre d’agriculture alternative du Pays basque, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, s’est par exemple construite en opposition à l’État. Considérée comme illégale au départ face à la chambre d’agriculture « officielle », elle accompagne désormais la moitié des paysans du département en agroécologie paysanne.

« Comprendre que la structure étatique fait partie du problème est essentiel. Car cela permet d’ouvrir notre imaginaire vers d’autres façons de vivre. »

Comprendre que la structure étatique fait partie du problème est essentiel. Car cela permet d’ouvrir notre imaginaire vers d’autres façons de vivre. Certes, nous n’allons pas passer d’un État centralisé, comme c’est le cas en France, à sa disparition totale. Mais comprendre que cette façon de nous organiser n’est certainement pas la bonne est nécessaire. Les êtres humains ne se sont pas toujours organisés collectivement par le biais d’un État : des peuples autochtones à l’Espagne de 1936. Replacer certaines initiatives actuelles au sein de mouvements plus anciens pourrait nous permettre d’avancer et de garder espoir.

Nous éprouvons des difficultés à changer les lois afin de protéger le vivant. Continuons, bien sûr, d’essayer par tous les moyens : le plaidoyer, les rapports de force… Mais encourageons également d’autres façons de nous organiser, à l’échelle de territoires et de communes. Construisons des modes de vie solidaires, en harmonie avec le vivant, ensemble, dans lesquels la façon de prendre des décisions est aussi importante que les décisions elles-mêmes. Beaucoup le font déjà et se construisent un quotidien politique en créant leurs propres mécanismes de solidarité et en changeant complétement leur rapport à l’argent. Ces changements peuvent paraître moins rapides, moins efficaces, moins massifs, moins spectaculaires… Cependant, ces décisions, prises de façon horizontale par ceux qui sont concernés, sont mieux acceptées et peuvent enfin être appliquées même si, au départ, ce n’est qu’à l’échelle d’un collectif, d’un lieu de vie, d’une commune ou d’un territoire. Ces lieux, issus de liens construits au fil des années, peuvent être des îlots où la vie et la biodiversité reprennent leurs droits, librement, avant une bifurcation plus large.

Nous éprouvons des difficultés à changer les lois afin de protéger le vivant. Continuons, bien sûr, d’essayer par tous les moyens : le plaidoyer, les rapports de force… Mais encourageons également d’autres façons de nous organiser, à l’échelle de territoires et de communes. Construisons des modes de vie solidaires, en harmonie avec le vivant, ensemble, dans lesquels la façon de prendre des décisions est aussi importante que les décisions elles-mêmes. Beaucoup le font déjà et se construisent un quotidien politique en créant leurs propres mécanismes de solidarité et en changeant complétement leur rapport à l’argent. Ces changements peuvent paraître moins rapides, moins efficaces, moins massifs, moins spectaculaires… Cependant, ces décisions, prises de façon horizontale par ceux qui sont concernés, sont mieux acceptées et peuvent enfin être appliquées même si, au départ, ce n’est qu’à l’échelle d’un collectif, d’un lieu de vie, d’une commune ou d’un territoire. Ces lieux, issus de liens construits au fil des années, peuvent être des îlots où la vie et la biodiversité reprennent leurs droits, librement, avant une bifurcation plus large.

Jean-Christophe Angaut, maître de conférences en philosophie à l’École Normale Supérieure de Lyon et spécialiste de l’anarchisme

Juliette Duquesne, journaliste et autrice d’Autonomes et solidaires pour le vivant. S’organiser sans l’autorité de l’État. (Le Bord de l’eau, 2025)