L’eau, un élément vital si mal connu

- octobre 15, 2019

- actualités

Julie Trottier, chercheuse au CNRS et spécialiste des problématiques liées à l’eau, n’en peut plus d’entendre des erreurs concernant ce sujet si crucial : « La question n’est pas de savoir si on va manquer d’eau mais comment on interagit avec l’eau. Les nombreux reportages que nous avons vus cet été avec des agriculteurs qui se plaignaient de manquer d’eau oublient souvent de préciser si l’agriculteur irrigue ou s’il cultive grâce aux seules pluies. Le maïs a, par exemple, longtemps eu mauvaise presse. Nous le cultivons massivement seulement depuis 1945. Le maïs est hyper consommateur en eau. Nous ne sommes pas obligés de cultiver du maïs… »

Le réchauffement climatique, un bouc émissaire facile !

De nombreux chercheurs s’accordent sur le fait que Le réchauffement climatique est un bouc émissaire bien commode. « Cela arrange tout le monde d’affirmer que les problèmes viennent d’ailleurs, souligne Thierry Ruf, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Je ne nie pas le réchauffement climatique. Néanmoins, les politiques l’utilisent comme levier d’alerte catastrophique pour servir des intérêts privés sur l’eau et pour créer des marchés de l’eau en sortant cette problématique de la sphère publique ou communautaire. »

Montrer du doigt le changement climatique est une façon de ne pas remettre en cause notre consommation en eau. Nous continuons de rechercher de nouvelles ressources en eau sans diminuer notre demande. Les prévisions de pénurie sont établies par rapport à la consommation actuelle, qui est sans cesse en progression. À l’échelle de la planète, au cours du xxe siècle, les prélèvements d’eau ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population.

La sécheresse peut être révélatrice de problématiques locales de gestion de l’eau où l’agriculture occupe une place centrale. Le changement climatique aggrave souvent des déséquilibres existants.

85 % de l’eau dans le monde est consommée par l’agriculture. Certes, nous avons besoin d’irriguer pour nourrir la planète. 16 % des terres cultivées dans le monde sont irriguées ; elles produisent 44 % de la production végétale. Cependant, le mode de production choisi a des conséquences considérables sur cette ressource vitale.

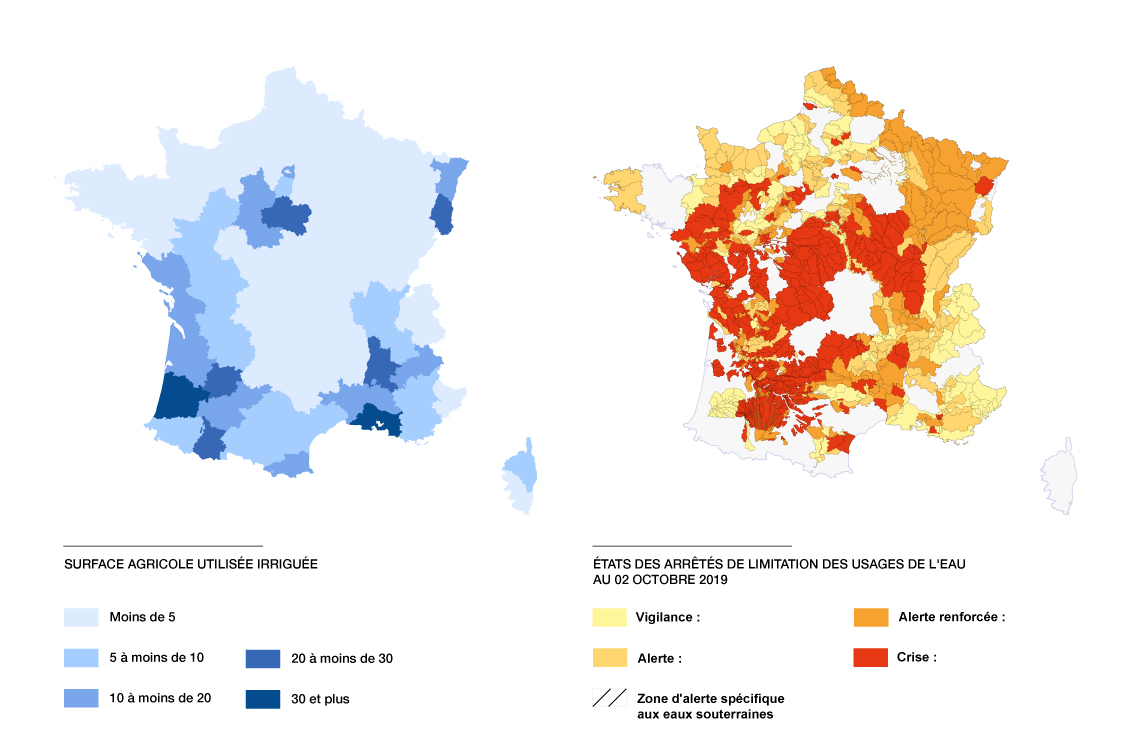

L’association UFC-Que choisir a montré qu’en France les restrictions d’eau pendant l’été fleurissent sur les territoires où les surfaces agricoles sont les plus irriguées. En 2017, 84 départements ont connu des restrictions d’eau et 37 ont déclaré des situations de crise. Sur les quinze dernières années, 16 départements ont dû prendre des arrêtés de restriction systématique, quelles qu’aient été les conditions climatiques.

La carte des restrictions d’eau de cette année comparée à celle de l’irrigation confirme ce constat.

Des choix agricoles sont à l’origine de l’assèchement de certaines régions. En France, la culture du maïs, par exemple, représente 41 % des cultures irriguées. Cette culture a besoin d’eau en juillet et août, au moment où les rivières et les nappes sont au plus bas. Ce maïs est ensuite donné aux animaux des élevages intensifs. En moyenne, la production d’un steak de bœuf provenant d’un élevage intensif a réclamé plus de 15 000 litres d’eau au kilo. « La consommation d’eau en agriculture intensive est énorme, souligne François Veillerette, de l’association Générations Futures. Elle entre en concurrence avec les besoins domestiques. Il y a des effets saisonniers. Le maïs consomme énormément d’eau. Le problème, c’est qu’il est devenu une culture incontournable. On ne sait plus faire sans. Du maïs pourrait être cultivé dans une logique de polyculture. »

Des choix agricoles sont à l’origine de l’assèchement de certaines régions. En France, la culture du maïs, par exemple, représente 41 % des cultures irriguées. Cette culture a besoin d’eau en juillet et août, au moment où les rivières et les nappes sont au plus bas. Ce maïs est ensuite donné aux animaux des élevages intensifs. En moyenne, la production d’un steak de bœuf provenant d’un élevage intensif a réclamé plus de 15 000 litres d’eau au kilo. « La consommation d’eau en agriculture intensive est énorme, souligne François Veillerette, de l’association Générations Futures. Elle entre en concurrence avec les besoins domestiques. Il y a des effets saisonniers. Le maïs consomme énormément d’eau. Le problème, c’est qu’il est devenu une culture incontournable. On ne sait plus faire sans. Du maïs pourrait être cultivé dans une logique de polyculture. »

Trouver toujours plus d’eau à consommer

© (Photo NR, Eric Pollet)

En France, des projets de retenues d’eau cristallisent des mécontentements. Celui des bassines du Marais poitevin est révélateur de la situation actuelle. Objectif du projet : construire 19 bassines d’une capacité de plus 8 millions de mètres cubes d’eau, prélevés en hiver par les agriculteurs afin d’être utilisés en été. Ce projet est d’autant plus contesté qu’il est financé à 70 % par de l’argent public. Pour l’instant, il a obtenu tous les feux verts nécessaires à sa construction. Cependant, l’opposition ne faiblit pas.

Selon le principal syndicat agricole, ces bassines seraient indispensables. « Nous prenons l’eau qui passe, affirme Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Cela ne va pas assécher les zones humides. Globalement, il faut que l’on puisse augmenter la capacité de faire des réserves d’eau afin de pouvoir pallier les aléas climatiques et le réchauffement climatique. Par principe, certains s’opposent systématiquement. »

Le réchauffement climatique sert de plus en plus souvent d’argument pour justifier des prélèvements plus importants, alors que, pour d’autres, c’est justement la preuve qu’il faudrait plutôt changer de modèle agricole.

Sur le terrain, de nombreux acteurs se rendent bien compte qu’il y a un problème. Mais, au lieu de changer de modèle, ils sont à la recherche de solutions toujours plus complexes pour continuer d’irriguer du maïs nécessaire aux élevages industriels. « [Dans la région Nouvelle-Aquitaine], les volumes consacrées à l’irrigation, présentés comme confidentiels, […] s’élèvent à 800 millions de mètres cubes, soit un volume presque 2,5 fois plus élevé que celui qui est dévolu à la fourniture d’eau potable, qui reste quand même la priorité absolue, écrit Benoît Biteau, paysan agronome et député européen (Europe Ecologie Les Verts). Dans la même logique, l’eau mobilisée pour irriguer des productions agricoles en Nouvelle-Aquitaine représente la consommation annuelle en eau potable de presque 15 millions d’habitants, soit plus que la totalité des besoins des habitants de l’agglomération parisienne ! »

Rechercher toujours plus d’eau n’est pas un problème réservé à la France. L’exemple très médiatisé de la ville du Cap, en Afrique du Sud, est également révélateur. En 2018, on y a plusieurs fois redouté le « jour zéro » d’une coupure d’eau totale. Le changement climatique a été désigné comme l’une des principales causes de ce désastre. Or la réalité est un peu plus complexe. Le changement climatique est révélateur de dysfonctionnements. Les autorités locales ont tardé à réagir et à mettre en place des mesures de restriction pour l’usage de la vie quotidienne. Dans ce pays, l’irrigation prélève 64 % des ressources en eau. Or, « aucune remise en cause de l’agriculture n’a été effectuée, souligne Magalie Bourblanc, chercheuse qui travaille en Afrique du Sud. On parle beaucoup de la consommation d’eau des touristes, mais on n’évoque jamais celle des nombreuses exploitations agricoles, autour du Cap, qui cultivent des fruits, des agrumes et des vignes. Alors qu’il faut faire des choix, personne ne s’est encore posé ces questions-là. Les autorités doivent y réfléchir car on a frôlé la catastrophe. »

Dans cette région, le problème n’est pas lié au choix des cultures, mais plutôt au modèle agricole préconisé, l’agriculture intensive et industrielle, ainsi qu’à sa finalité, la part de production destinée à l’exportation étant trop importante. Entre 2012 et 2016, les cultures à l’export ont augmenté de 18 %, et 50 % de la production de fruits frais est destiné à l’exportation. Cette part grimpe à 85 % pour les fruits secs.

Dans d’autres régions plus sèches, il est encore plus problématique d’inciter une façon de vivre à l’occidentale : pelouses vertes et agriculture intensive. « Depuis 2006, dans la vallée du Jourdain, des palmiers-dattiers sont plantés de façon exponentielle, explique Julie Trottier. Certes, ils consomment moins d’eau que les bananiers, mais c’est un véritable raz-de-marée, un peu comme le maïs dans le Sud-Ouest en France. En apportant l’irrigation, on stimule la demande d’eau. Certains ne cessent de réclamer de l’eau pour leurs nouveaux palmiers-dattiers, mais il aurait fallu y penser avant de les planter. Il faut distinguer la demande du besoin. L’offre et la demande sont des concepts économiques. J’ai besoin de boire 1,5 litre d’eau par jour, mais je n’ai pas besoin de cultiver le désert de façon industrielle. »

Résultat : pour combler cette demande en constante hausse, un nouveau marché accaparé par des entreprises privées fleurit : le dessalement de l’eau de mer. Une solution miracle, aux dires de beaucoup. « J’ai beaucoup milité contre le dessalement en Tunisie, raconte Mohamed Larbi Bouguerra, chimiste et spécialiste reconnu des problématiques liées à l’eau. Sans grand succès, hélas, à cause des pots-de-vin. J’entends très souvent dire : “Le réchauffement climatique est à l’origine de la sécheresse. Donc, dessalons.” Or, quand vous dessalez, vous participez au réchauffement. Une unité de dessalement est très gourmande en électricité, même si des progrès ont été réalisés. Autre problème : que faire des résidus ? Vous allez produire une quantité importante de sels. Ces résidus sont une bombe à retardement, car ils peuvent notamment contenir des métaux lourds. »

Dans le cycle de l’eau, la mer génère naturellement de l’eau de pluie, mais les quantités de sel n’ont rien de comparable avec celles des unités de dessalement. « On refait avec la mer la même erreur qu’avec les ressources en eau douce, alerte Julie Trottier. Il y a beaucoup d’eau dans la mer, mais elle n’est pas infinie. Le problème, c’est la saumure rejetée. De petites mers mortes risquent de se former le long des côtes, du fait de l’accumulation de saumure. Je ne crois pas que le dessalement de l’eau de mer puisse constituer une solution. Cela signifie que la consommation n’est pas durable et que nous refusons d’en changer. On réfléchit en termes de gestion de l’offre : plus nous produirons de l’eau, plus nous en demanderons. »

Dans le cycle de l’eau, la mer génère naturellement de l’eau de pluie, mais les quantités de sel n’ont rien de comparable avec celles des unités de dessalement. « On refait avec la mer la même erreur qu’avec les ressources en eau douce, alerte Julie Trottier. Il y a beaucoup d’eau dans la mer, mais elle n’est pas infinie. Le problème, c’est la saumure rejetée. De petites mers mortes risquent de se former le long des côtes, du fait de l’accumulation de saumure. Je ne crois pas que le dessalement de l’eau de mer puisse constituer une solution. Cela signifie que la consommation n’est pas durable et que nous refusons d’en changer. On réfléchit en termes de gestion de l’offre : plus nous produirons de l’eau, plus nous en demanderons. »

Les unités de dessalement sont souvent gérées et encouragées par les multinationales de l’eau. La perspective de possibles pénuries attise de nombreux appétits économiques.

L’agroécologie, une solution pour modérer notre consommation d’eau

Benoît Biteau connait bien ce problème de l’eau. Il a repris l’exploitation de son père à Sablonceaux, près de Royan, en 2007. Comme de nombreux agriculteurs du Sud-Ouest, son père cultivait du maïs irrigué. Ce paysan agronome a décidé de transformer l’exploitation paternelle en ferme. Il a choisi la polyculture et cultive un peu de maïs, ainsi que de nombreuses céréales et autres légumineuses. Il élève aussi des animaux. Aujourd’hui, ce paysan n’irrigue plus. Sur sa ferme de 255 hectares, il se contente de l’eau pluviale. Résultat : il économise 300 000 mètres cubes d’eau par rapport à son père, soit la consommation annuelle d’une ville de 5 500 à 7 000 habitants !

Sur la ferme de Benoît Biteau, le paysage a totalement changé par rapport à l’exploitation de son père. Ses rotations de culture s’étalent sur dix-huit ans. Ce paysan mise sur l’agroforesterie et cultive entre les arbres. « C’est fondamental, souligne-t‑il. L’arbre permet de connecter l’eau de surface aux nappes phréatiques. Il a un rôle épurateur. Quand l’eau est en abondance, comme en ce moment, des arbres tous les 28 mètres constituent un obstacle au ruissellement. Quand l’eau a circulé dans le système racinaire des arbres, elle est d’une pureté remarquable. Et lorsqu’elle est plus rare, le même système racinaire, connecté à la nappe phréatique, remonte l’eau et la rend disponible pour les cultures intercalées entre les arbres. En schématisant, je peux dire que je cultive des bandes qui reposent sur le système racinaire des arbres. » Le sol est également enrichi en compost, de sorte que les terres, plus riches en matières organiques, stockent l’eau utile pour les plantes.

Autre facteur essentiel : le choix des semences. Benoît Biteau les veut locales, rustiques, adaptées aux sols et non industrielles. Enfin, contrairement aux élevages intensifs, ses bovins, ses chèvres et ses moutons se nourrissent… d’herbe. « Ainsi, je peux destiner les autres cultures à l’alimentation humaine, explique Benoît Biteau. Contrairement au maïs qui sert à nourrir les animaux enfermés dans des bâtiments, les prairies servent à l’alimentation des herbivores et deviennent des zones de stockage et d’épuration de l’eau. Ce faisant, je séquestre le carbone et j’atténue le changement climatique. À la FNSEA, ils disent : “C’est tellement différent qu’il faut nous laisser le temps d’expérimenter.” Quant à ceux qui font de la bio par opportunisme, ils se contentent d’arrêter les pesticides et les engrais et ils se disent que tout va bien. Mais ça ne va pas ! Il faut changer de logiciel, il faut un nouveau système d’exploitation. Réussir en agriculture biologique sans développer des techniques agroécologiques abouties est illusoire. »

Dans les pays du Sud, notamment dans les zones semi-arides comme le Sahel, l’agroécologie est encore plus indispensable et ses résultats encore plus probants. Les pratiques agroécologiques permettent d’y multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d’eau des sols. Les techniques et les pratiques varient selon les territoires. Une des solutions consiste à boiser les hauteurs. Des diguettes et des terrasses cultivées sont également installées pour lutter contre l’érosion et la dégradation des sols. Ces aménagements permettent de retenir l’eau lors des rares pluies. Grâce aux arbres, aux diguettes et au compost, l’eau est retenue dans le sol et s’infiltre. Les nappes phréatiques peuvent ainsi être rechargées. Les arbres aussi sont très utiles. Ils protègent les sols contre l’excès de chaleur. Grâce à leurs racines, ils absorbent l’eau. Ils transpirent ensuite et favorisent l’humidité du milieu.

Dans les pays du Sud, notamment dans les zones semi-arides comme le Sahel, l’agroécologie est encore plus indispensable et ses résultats encore plus probants. Les pratiques agroécologiques permettent d’y multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d’eau des sols. Les techniques et les pratiques varient selon les territoires. Une des solutions consiste à boiser les hauteurs. Des diguettes et des terrasses cultivées sont également installées pour lutter contre l’érosion et la dégradation des sols. Ces aménagements permettent de retenir l’eau lors des rares pluies. Grâce aux arbres, aux diguettes et au compost, l’eau est retenue dans le sol et s’infiltre. Les nappes phréatiques peuvent ainsi être rechargées. Les arbres aussi sont très utiles. Ils protègent les sols contre l’excès de chaleur. Grâce à leurs racines, ils absorbent l’eau. Ils transpirent ensuite et favorisent l’humidité du milieu.

« Le reboisement est déterminant, confirme Pierre-François Pret, agronome et consultant pour des ONG. Dans les zones reboisées, la rétention d’eau est meilleure, grâce au système racinaire des arbres. L’eau captée n’est pas forcément utilisée par les arbres. Ils brisent le vent, limitent l’érosion et créent un microclimat favorable à la production agricole. Cependant, il est difficile de les implanter. Les arbres, au départ, réclament beaucoup d’eau. L’utilisation du compost est aussi intéressante. Véritable éponge, celui-ci permet de garder l’humidité dans le sol. Dans les oasis, les palmiers-dattiers réduisent l’évapotranspiration des cultures installées sous les palmiers. Couvrir le sol autant que possible est une des solutions à mettre en place pour réduire les besoins en eau. L’utilisation de l’eau peut ainsi être optimisée. Cette optimisation demande un travail d’aménagement de la parcelle dans la durée. »

Juliette Duquesne

Infographies réalisées par Maxime Moreau.

Les sources des chiffres de cet article sont indiquées dans l’ouvrage Pierre Rabhi, Juliette Duquesne, L’eau que nous sommes, un élément vital en péril, les Presses du Châtelet, 2018.